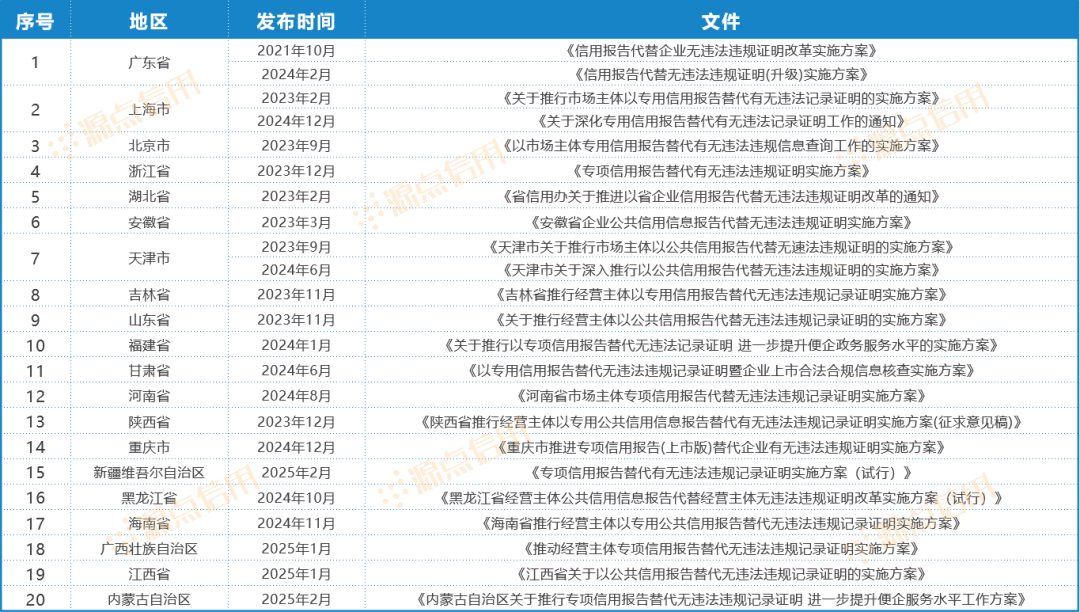

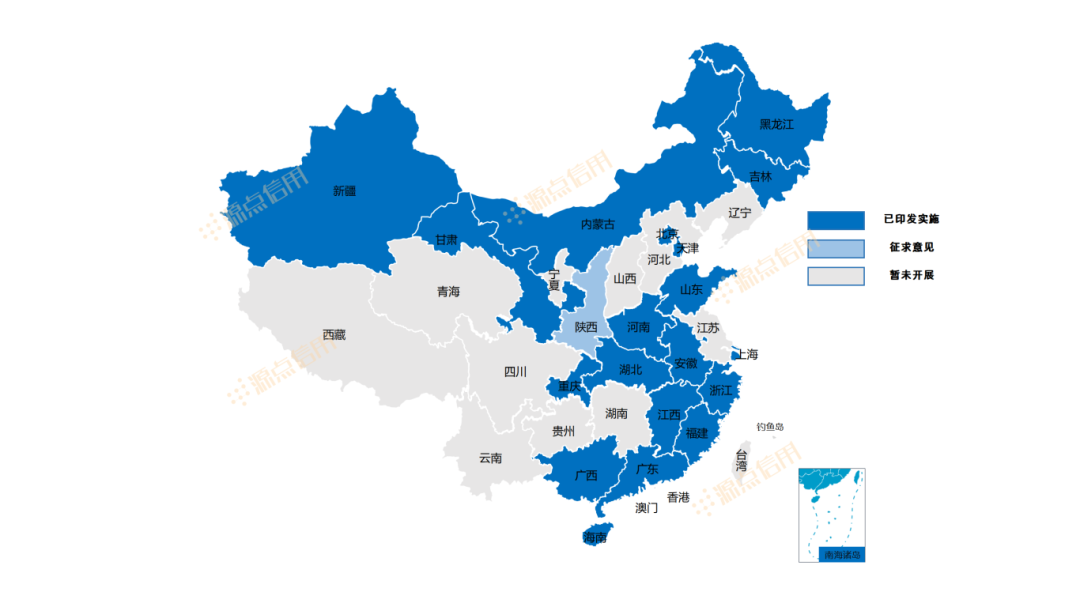

今年以来,江西省、广西壮族自治区、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区等省级地区先后印发专项方案推行“信用代证”工作;河南省为进一步提升经营主体办事便利度,新增3个“专项信用报告”实施领域至47个;湖南省在社会信用体系重点改革任务中提出,健全信用报告信用机制,推动在多个事项中使用信用报告。 从全国层面发布“信用代证”方案的省份来看,截至目前,据不完全统计,发布以信用报告代替无违法违规证明相关政策的省份达20个,其中上海市、广东省、天津市等三地均已印发相关文件达两部。 ▲省级地区“信用代证”已印发政策统计 1、已开展实施省份(19个):广东省、上海市、北京市、浙江省、湖北省、安徽省、天津市、吉林省、山东省、福建省、甘肃省、河南省、重庆市、新疆维吾尔自治区、黑龙江省、海南省、广西壮族自治区、江西省、内蒙古自治区 2、已征求意见省份(1个):陕西省 ▲省级地区已印发“信用代证”政策区域分布情况 从各地发布的文件以及工作动态来看,多地覆盖领域根据业务需要,处于不断拓展之中,其中山东省覆盖领域达52个。其余省份中,覆盖领域达到或超过40个的省份已有12个(包括处于征求意见状态的省份),分别为北京市、山东省、黑龙江省、陕西省、河南省、重庆市、上海市、吉林省、安徽省、天津市、浙江省、海南省、内蒙古自治区。 统计目前所有获取渠道,经营主体可通过网上或者线下两种方式获取专项信用报告,获取信用报告均不限次数,不收取任何费用,实现免费办理。 (一)网上办 各地经营主体可通过“信用中国”省级网站、政务服务网等网站平台获取信用报告,实现“网上办”; 除上述网站外,北京市、浙江省、河南省等地还提供如“京通”“浙里办”“豫事办”等APP或小程序渠道获取报告。 (二)线下办 多个地区实现了在窗口端、自助端提供信用报告办理服务,经营主体可通过政务服务窗口、一体化智能自助终端多种渠道查询、下载专项信用报告。 当前,各省份对信用报告的应用场景大致可以分为金融(上市、融资)、商务(招投标、政府采购)、行政(政策申请、评优评先)及其他等4大领域。 日前,国家发改委有关负责人就《关于健全社会信用体系的意见》提出,加快推进专用信用报告跨区域互认互用,今年1月,重庆市和成都市就已签署全国首个“信用代证”区域互认协议;此外,部分省级地区,如江苏省虽尚未印发省级“信用代证”实施方案,但其下属多个城市(南京、苏州、徐州、盐城等)已印发市级实施方案,实质性推动“信用代证”工作。 这项改革已成为优化营商环境的重要举措,通过减少企业办事成本、提升政务服务效率,释放了信用数据的治理价值,随着技术应用深化、区域协同加强和法治体系完善,将朝着信用报告标准统一,降低制度性交易成本方向发展。

信用报告用途主要包括:

(一)行政服务应用。主要在优惠政策享受、资金支持、评优评先、资格审查等方面作为参考。

(二)商务应用。主要在招标投标、产权交易、政府采购、公共资源交易等方面作为参考。

(三)金融市场应用。主要在企业上市、融资、并购重组、债券发行等方面作为参考。

(四)其他依法依规可以适用专项信用报告替代有无违法违规证明的事项。

来源:源点credit